| 今日も雨模様で、朝になっても霧がかかったままでした。 | |||||

|

|

||||

| 部屋の窓より 晴れていれば松本平が一望できたのですが。。。 季節や状況により雲海を見ることもできるようです |

エントランスより | ||||

| ■朝食 夕食と同じ宴会場で和食御膳。 メインはスカイランドきよみずの朝のスタンダード 「きよみずTKG(タマゴかけご飯)」! ~食べ方の極意~ ・ごはんを茶碗7~8割盛る ・たまごを割って乗せる ・専用醤油をお好みでかける 最初の一口はたまごと醤油だけで!! ・かつお節を混ぜてまた一口! わさびもお好みで混ぜると美味しい! ・・・らしいです。 |

|||||

|

|

||||

|

|

||||

本日の観光は松代(長野市)になります。 長野道・上信越道を通って長野ICに向かいます。 |

|||||

| ■真田邸 元治元年(1864年)に松代藩九代藩主・真田幸教が 義母・お貞の方(貞松院)の住居として建築した 松代城の城外御殿。 当時の松代城には別の御殿が存在したため、 それと区別するため「新御殿」と呼ばれていました。 その後、隠居後の幸教もここを住まいとし、 明治以降は伯爵となった真田氏の私宅となりました。 敷地内には主屋(御殿)と表門、7棟の土蔵などの 付属建物に加え、庭園が一体として残されており、 全国でも数少ない江戸末期の御殿建築をよく伝える 非常に貴重な建物とされています。 御殿には35の主要な部屋があり、お客様と対面したり、 仕事をする公式な空間の「表」の部分と、 私的な生活の空間の「奥」の部分に分かれています。 昭和56年(1981年)には、 松代城とともに国の史跡に指定されました。 |

|||||

|

|||||

| 表門 |

|||||

|

|

||||

| 御玄関(式台)と小玄関(右) 御玄関は殿様やお客様の出入りにだけ使われ、 家老など上級武士でも「小玄関」から出入りしたといわれます |

廊下 奥にある杉戸から先が「奥」部分、 手前エリアが「表」部分となっています |

||||

|

|

||||

| 御寝所 主人の寝室にあたり、床の間などの意匠は見られません 天井には花鳥の柄の唐紙が貼りつけられ、 特別な空間だったことが分かります 寒さを防ぐためか、床は二重に作られています |

花鳥の柄の唐紙(御寝所の天井) 建築当初のものがそのまま残されています 当時の最先端の流行デザインだったと考えられています |

||||

|

|

||||

| 御居間 主人の私的な部屋で御殿の奥に位置しています。 南側は庭園に接しているため、 四季の移ろいを身近に感じることができます |

御化粧の間 藩主の家族の女性のための私的な部屋 主要な部屋の中では御殿の最も奥にあります |

||||

|

|||||

| 庭園 ノロシ山をはじめとする周囲の山々を借景として取り込んだ池泉鑑賞式庭園 江戸末期から残るもので「水心秋月亭」と名付けられています |

|||||

|

|

||||

| 御役所の間外観 | |||||

| ■松代城跡 永禄3年(1560年)、武田信玄が川中島の合戦の際に 山本勘助に命じて築城しました。 甲州流築城術を用いた、高い防御力を備えた城と なっています。 当時は「海津城」と呼ばれていましたが、 正徳元年(1711年)、松代藩三代藩主・真田幸道 のときに幕命により松代城に改名されました。 城の形式は輪郭式平城。 三方を山に囲まれ、千曲川を外堀として活用した 自然の地形を生かした天然要塞で、 本丸を囲むように二の丸、三の丸が渦巻き状に 配置されています。 明治の廃城令に伴い建物が壊されたため、 長い間石垣を残すのみでしたが、 長野市により環境整備工事が行われ、 平成16年(2004年)に本丸の太鼓門と北不明門、 二の丸土塁等が整備・復元されました。 真田邸とともに国の史跡に指定されています。 |

|||||

|

|||||

| 太鼓門 (高麗門(手前)と櫓門(奥)) 平成16年(2004年)復元 |

|||||

|

|

||||

| 太鼓門(櫓門) (枡形内より) 平成16年(2004年)復元 |

本丸 | ||||

|

|

||||

| 二の丸土塁 平成16年(2004年)復元 |

内堀と石垣 | ||||

| ■松代大本営地下壕跡(象山地下壕) 松代大本営とは、太平洋戦争末期に 長野市松代地区の象山・舞鶴山・皆神山を中心に、 善光寺平一帯に分散して作られた 地下壕などの地下軍事施設群。 総延長は約10kmにも及びます。 そのうちの1つ、イ号倉庫象山地下壕の一部が 一般公開されています。 敗色濃厚だった当時、軍部は本土決戦を行うことで 連合国側に「最後の打撃」を与え、 「国体護持(天皇を頂点とする国家体制の維持)」 などのよりよい和平条件を得ようと考えていました。 このため、東京にあった大本営を松代に移転し、 決戦の指揮中枢を守るためのシェルターとして 松代大本営の地下壕が計画されました。 松代大本営の地下壕には、宮城(皇居)、 重要政府機関、日本放送協会(ラジオ)など、 天皇制国家を支える中枢機関がまとめて移転する 計画でした。 昭和19年(1944年)11月11日、工事開始。 突貫工事で全工程の約8割が完成したところで 翌20年8月15日の終戦の日を迎えました。 象山地下壕の全長は約5,854m。 幅4m、中心の高さ2.7m、 軒高2mの縦坑(本抗)が20m間隔で20本、 それをつなぐ横坑(連絡抗)が50m間隔で掘られ、 碁盤の目のように造られています。 |

|

||||

|

|||||

これにて松代の観光は終了。 長野市街地に向かい、ちょっと遅い昼食。 |

|||||

| ■昼食 長野駅ビル「MIDORI」にある「信州蕎麦の草笛」。 いのちの和を繋ぐ地産地消、知足の精神で、 正真正銘の「信州そば」を提供していくことこそが 安心と安全に通じるという思いから、 自社栽培の蕎麦粉で作る本格手打の生蕎麦のお店。 名物の「くるみ蕎麦」と デザートに「くるみおはぎ」を注文。 くるみだれが絶品で、くるみの甘さが蕎麦の旨みを 引き出すような感じでした。 くるみおはぎも美味しかったです。 |

|

||||

|

|

||||

| くるみ蕎麦 | くるみおはぎ | ||||

さらに、竹風堂にてデザート。 |

|||||

| ■竹風堂 長野駅前店 明治26年(1893年)創業の老舗栗菓子店。 小布施に本店がある、栗を使った お菓子やスイーツを味わえるお店です。 小布施栗を中心に国内産の優良栗のみを使用。 自家仕込み、自社製造にこだわり、 人工着色料や食品添加物は一切なし。 甘さも押えられるところはできるだけ押さえ、 自然なおいしさを心がけているお店です。 1階は蒸したての栗おこわ、 栗かのこやどら焼き山などのお菓子、 季節の素材を生かしたジェラートを販売しています。 2階は喫茶になっていて、栗のあんみつなど こだわりのスイーツをたのしむことができます。 帰りに1階で新幹線車内で食べる「栗おこわ」をゲット。 |

|

||||

| 「栗みぞれ」を食べました 自家仕込みによる栗あんと栗みつを使った夏だけの冷たい味わいです |

|||||

これにて今回の旅の行程はすべて終わり。 JR長野駅に向かいます。 |

|||||

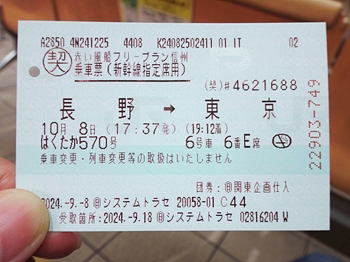

| ■帰着 長野駅17:37発はくたか570号に乗車。 竹風堂で購入した「栗おこわ」を食べました。 栗がたっぷりで美味でした。 東京駅19:12着。 京浜東北線に乗り換えて横浜の自宅に帰りました。 |

|

||||

|

|

||||

| 栗おこわ | |||||

三日目へ

旅行記一覧に戻る